| 索引号: | 11330881MB159359X3/2019-127987 | 主题分类: | 商贸、海关、旅游/旅游 |

| 发文机关: | 市文化广电旅游局 | 成文日期: | 2019-11-18 |

一个遗留在古道边的国宝

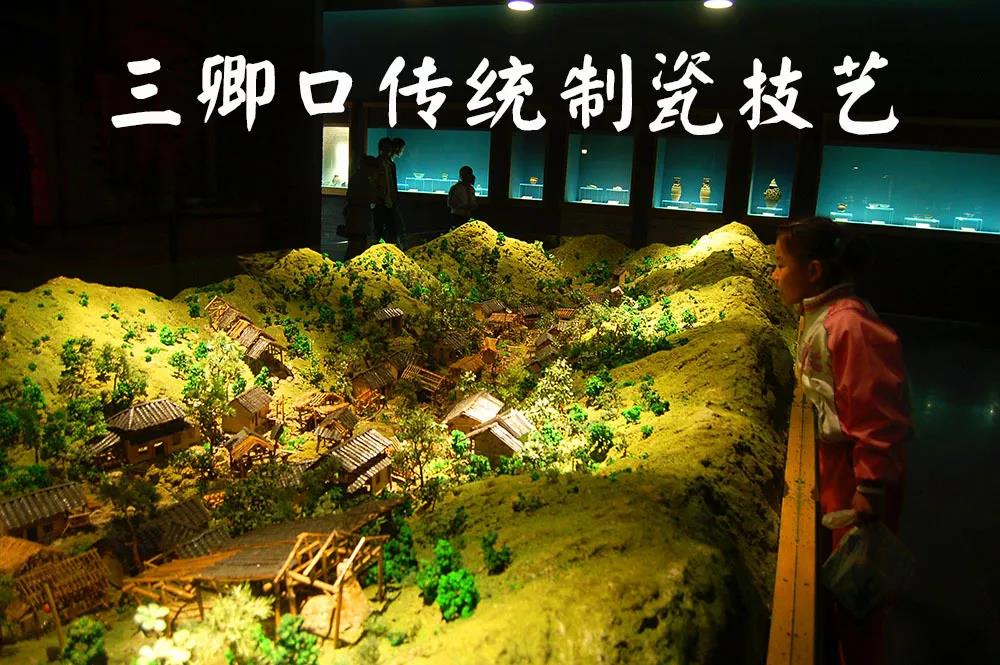

发布日期:2019-11-18 浏览次数:次 信息来源:市文化广电旅游局历史的车轮滚滚向前,但时光在江山市峡口镇三卿口自然村,仿若被冻结了。水碓、作坊、瓷窑、瓷土矿,跨越数百年时光留下的生产、生活痕迹,至今清晰地定格在这片乡土之上。这座依山溪星罗棋布的小村子,在学者专家看来,就像一道认识和解读古代制瓷业生产和经营方式的时空之门,读懂这个标本,便能穿越和联通古今。窑火生辉下的古瓷村三卿口村,也因此获誉了包括“全国重点文物保护单位”“中国传统村落”等文化桂冠,其代代相传的传统制瓷工艺,被列入浙江省非物质文化遗产名录。

来自仙霞古道的旅人

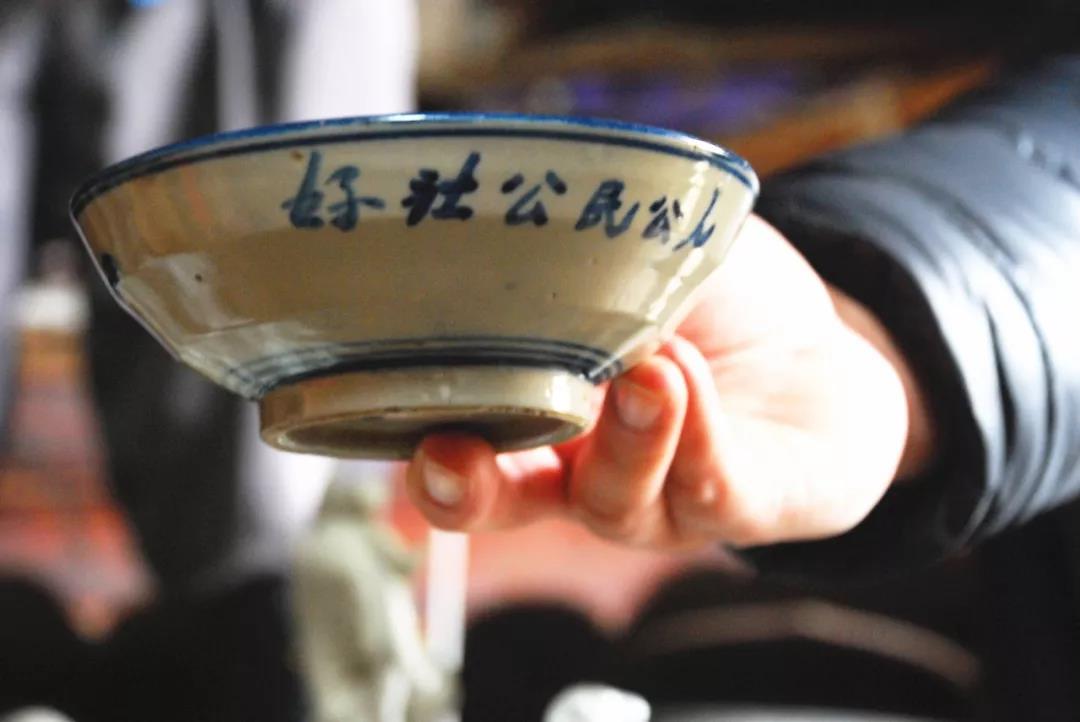

黄洪益家的阁楼上,尘封着上世纪八九十年代三卿口村出产的瓷器

三卿口村地处江山市峡口镇的群山深处,遗世独立与沧桑寂寞是外界对它的第一印象。几乎每一个来到这里的访客,都会见到文保员黄洪益。2006年,退休教师黄洪益受聘担任三卿口的文物守望者,用脚步丈量古瓷村的幽静往事便成为他的使命。而让我第一次久久驻足的,却是通向龙窑的路边,踩着那掩埋或裸露的碎青花瓷片,不由地脚步踉跄。你似乎可以想见,孤独与衰老的滋味是那样令人彷徨与失魂。

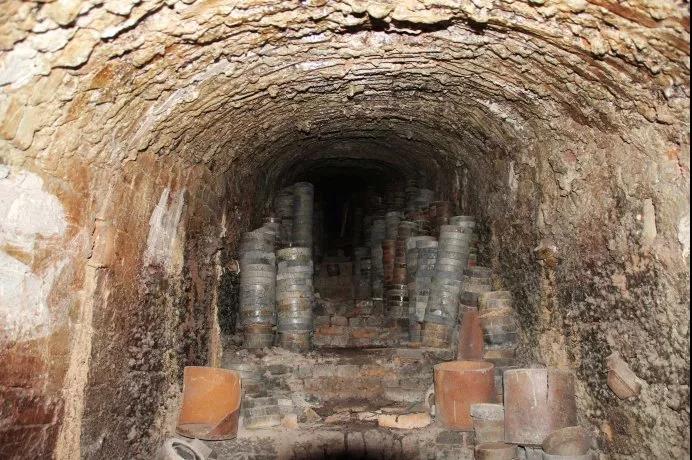

窑床内部

这些石火淬炼成的精灵,烟尘满面地静卧在此,历经荣辱与风雨,笑看花开花落、人世悲凉,将浮沉跌宕的古村命运演绎得如此真实。“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”浩瀚的历史星空中,总有朝霞的恢弘与日暮的苍凉。三卿口如此,世事如此。

展开这座古村的沧桑画卷,起笔则离不开曾经辉煌璀璨的仙霞古道。这条执掌浙闽咽喉的青石古道,连接着江山与福建浦城,是钱塘江水系和闽江水系的旱路连接带,维系着南北的文化与经济交流命脉。在它存世千年来,多少人踏青石来了又去,来自福建的黄氏叔侄便是这万千旅人中的一员。他们在古道旁流水潺潺的山涧溪谷前,停住了脚步,自此落地生根,繁衍成了一座村庄。

三卿口村出产的瓷器

究竟是什么吸引了他们的目光?专家们依据黄氏族人于清咸丰九年(1859)编纂的《须江窑村黄氏族谱序》推断还原了前人的心路历程。

毫无疑问,黄氏叔侄拥有娴熟制瓷技艺,他们远走他乡,正是为了“开窑创业”。江山自古是江南制瓷重镇,黄氏叔侄首先看中了这里的产业氛围。当然直接触动他们选址的因素,便是此处得天独厚的地理环境。三卿口所在地,不仅分布着陶瓷原料高岭土,而且汇聚着湍急的溪水,顺势奔涌的充沛水量,为转动水碓提供了动力。

龙窑内外码放着大量匣钵

中国瓷器追求自然天成之美,映入眼帘的纯净与画意,更是赋予了工匠们欣然的创作意境。地处仙霞古道,也为瓷器销售提供了便利的交通区位。

窑火凝珍,熊熊之火点燃了三卿口的辉煌,凝结出山村作坊的瑰丽釉光。这年是清乾隆十一年(1746),三卿口的好日子来了。

溪水畔的传奇

三卿口村村口的高坡处,绵延着长40多米的大龙窑

三卿口的时光虫洞,就隐藏在那沿山溪分布的水碓、作坊、瓷窑、瓷土矿等制瓷生产设施中,透过它们,可以遥想古村昔日忙碌的景象。

村口的高坡处,拾阶而上是如同卧龙的大龙窑,长40多米,这里曾吞进吐出数十万件瓷器,窑内的墙壁上,早已被烈火炙烤得油光发亮。黄洪益说,上世纪80年代,当地为扩大产量,又在大龙窑北侧新修建了一座面积约420平方米的大作坊,坐西朝东,内有两座“馒头窑”。工人们本想用这两座馒头窑来烧制以煤为燃料的陶瓷,但尝试了四五次都不成功,所以建好不久就废弃了,于是龙窑成了三卿口最后一座熄火的瓷窑。由龙窑溯溪而上的两侧坡地,纵列着十来架木制水碓,层层叠叠的淘洗池和工坊也绕碓而筑。

2006年,退休教师黄洪益受聘担任三卿口的文物守望者,用脚步丈量古瓷村的幽静往事便成为他的使命穿行在那一间间破败寂寞的工坊内,眼前所现,仿若依稀可辨一条清晰的制瓷流水线:取泥、碾捣、淘洗、拉坯、画花、上釉、晒坯、叠窑、煅烧。其中碾泥工序无疑最具生命力。每座水碓设有一个木制的转轮、4个石质的方形碓头和4个石臼。水自流,碓自舂,溪水不断,水碓不停。

淘洗池多在房前屋后,便于引水操作。每组分三池一槽,第一为粗淘池,二为精淘池,三为沉淀池,第三池有一水槽通第一池,供三池的清水回流到一池。经淘洗后的泥料便进入拉坯房进行制坯成型,并在晾干后正式进入窑内煅烧。在这冗长繁杂的工序中,三卿口的劳力分工几乎成为一个约定俗成的千古定律。开矿取泥、拉坯晾坯、进窑煅烧、运输出售等工作,一般由家庭中的主要男劳力承担;碾捣、淘洗、画花、上釉等则多由妇女、老人承担,加之技术传授上的保密性,使得这里的生产者没有雇佣和师徒关系,这就比较合理地调配和使用了家庭中每个成员,每户不仅无闲人,而且人人都有一技之长。历经200多年的窑火传薪,三卿口成了远近闻名的手工青花瓷器重要产地,甚至凭借传统工艺一度坚持至上世纪90年代。辉煌与落寞后的期待

那停转了几十年的水碓,终于又吱吱呀呀地动起来了

“规模虽小,生产的瓷器也不精良,但它保存至今的完整面貌,却足以体现其价值上的稀缺性。”长期关注古村落研究的清华大学副教授罗德胤在其著作《南北两瓷村》中认为,传统中国乡土体系中,基本都是以农业村庄为主,三卿口窑村作为典型的手工业村,让乡土社会的丰富性更趋完整。

事实上,这个略显破败的小山村,在中国瓷器史上也拥有厚重的一页。自1979年开始至今,国内外专家学者纷至沓来考察研究。上海博物馆的中国古代陶瓷陈列馆内,专门设有三卿口古瓷村的微缩沙盘模型。然而,对于普罗大众来说,当下真正能掂量三卿口瓷史的,除了老作坊,便是那隐藏在家家户户阁楼上栖满灰尘的旧瓷器。

历史的车轮滚滚向前,但时光在江山市峡口镇三卿口自然村,仿若被冻结了

顺着黄洪益家的木梯,我们从尘封的纸箱中翻出了一些上世纪八九十年代三卿口村出产的瓷器,它们的外表大多还只是没有来得及贴花上色的白釉面。然而,当午后的阳光洒进阁楼,照射在这些洁白的塑像上,一种归去斜阳色愈浓的哀伤情怀,便无端地溢满了整个空间。再想到不远处那些风雨飘摇中被杂草青苔包围的寂寥工坊,惆怅之情更是奔涌而出。其实,多年来围绕三卿口村保护与利用的各类规划,一直层出不穷。只不过,最后总是难以投射在现实中。值得欣慰的是,经过近一年时间的修缮,古瓷村的部分破败泥墙瓦房和水碓逐渐得到了修复。那停转了几十年的水碓,终于又吱吱呀呀地动起来了。

打印

打印 关闭

关闭